フィリップス ヒアリングソリューションズ が、AI機能を搭載した新型補聴器「フィリップス ヒアリンク50」を6月19日に発売します。価格はオープン。

フィリップス ヒアリングソリューションズは、世界的な聴覚ヘルスケア企業であるデマントが、フィリップスとの商標ライセンシーに基づく展開するデマント傘下の企業。日本では2020年からフィリップスブランドの補聴器の販売を行っています。

フィリップスの補聴器には、外耳道内レシーバー耳掛け型(RITE)や耳掛け型(BTE)、耳あな型などいくつかバリエーションがありますが、新製品の「ヒアリンク50」はミニRITE。

補聴器というと見た目のイメージを気にする人もいると思いますが、これはほぼ気になりません。

本体カラーも、髪の色や肌色にあわせて選べる7色が展開されます。

バッテリーは充電式で、フル充電で約20時間利用可能。15分の充電で最大4時間利用できる急速充電にも対応します。

アップデートしたAIサウンドテクノロジー「サウンドマップ3」を搭載しており、新機能としてサウンドガイドに対応。

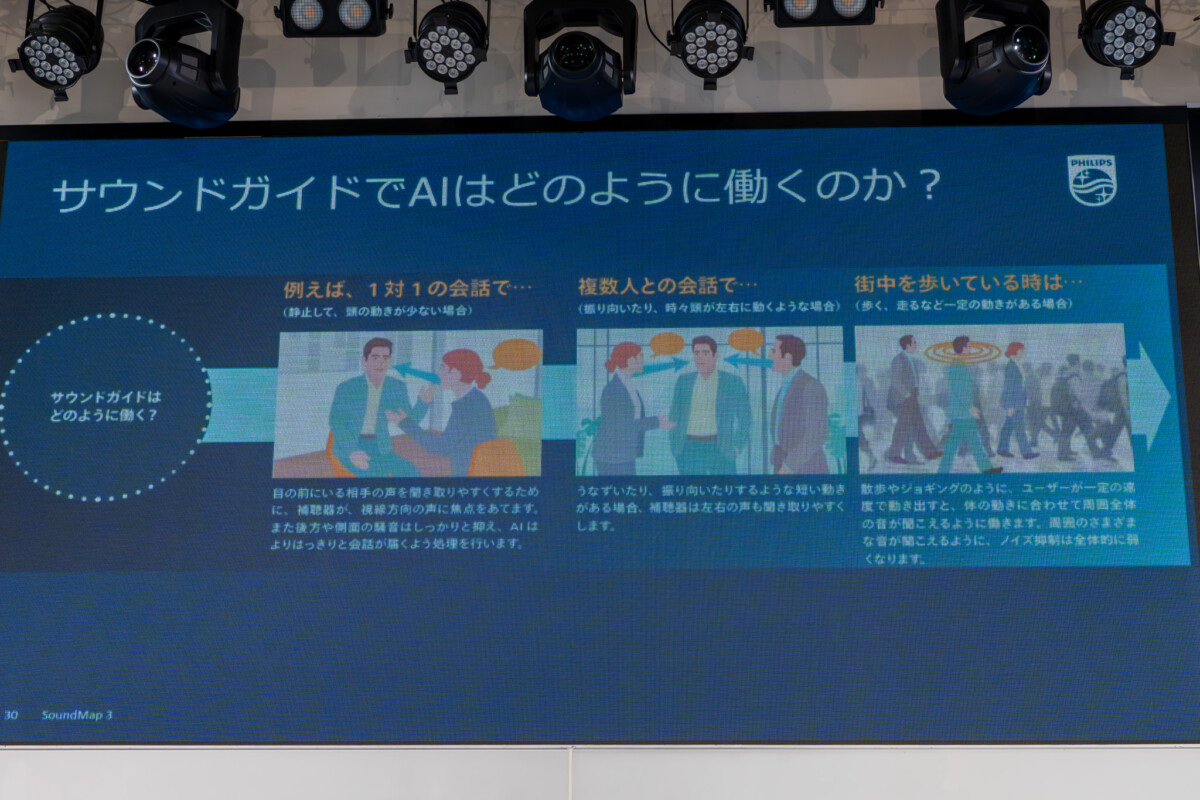

従来は、周囲の環境の変化をもとに会話の聞き取りを最適化していましたが、ヒアリンク 50 では、サウンドガイド機能がユーザー自身の“動作や動き”を検知・分析し、その情報を“補聴器の聞こえ”に反映させることができます。

例えば、賑やかな場所で1対1の対話を楽しむとき、複数人の会話を楽しむとき、あるいは騒がしい街を歩いているときなどあらゆる場面において、ユーザーの行動を認識し、動作・動きと周囲の環境にあわせて会話や聞きたい音を最適化します。

また、Bluetooth LEのLE Audioにも対応しているので、スマートフォンなどからのストリーミングやハンズフリー通話も行えます。

ブロードキャストオーディオのAuracasatが普及すれば、公共施設のアナウンスなども直接聞くことが可能になります。

補聴器を身近なものに

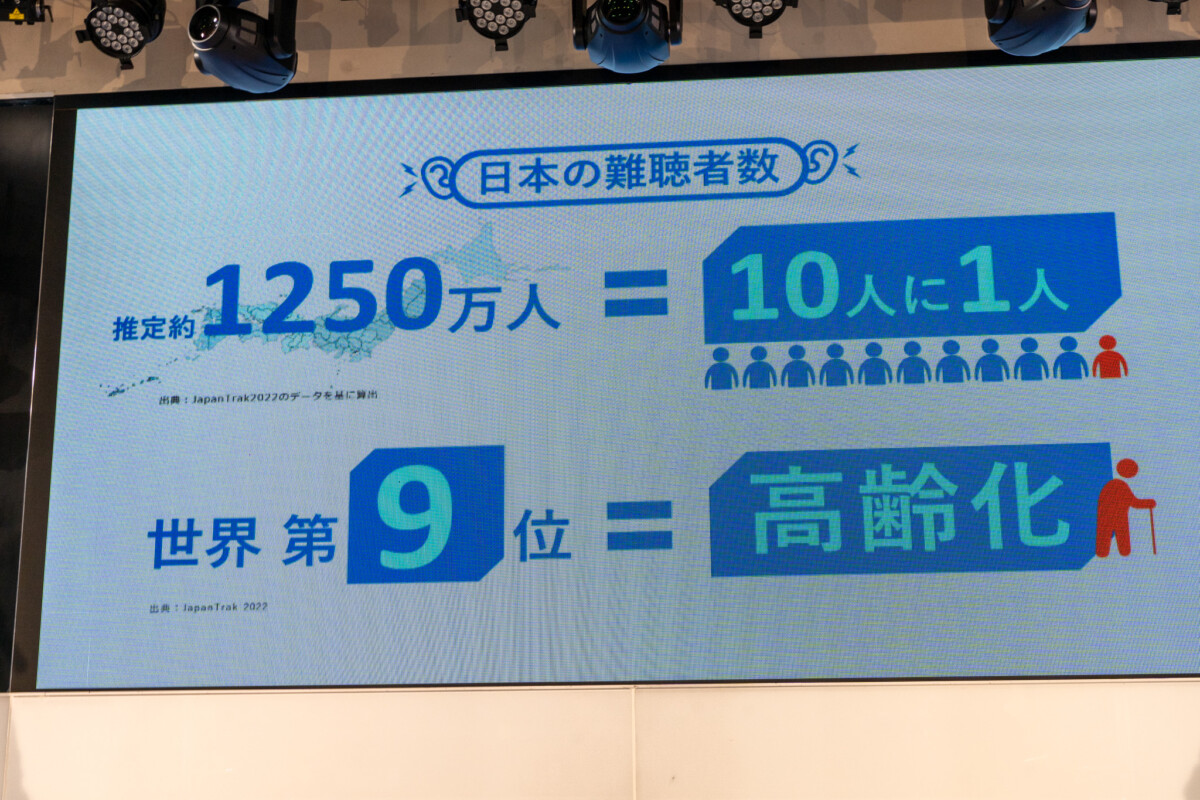

発表会に登壇したMEDUの代表で医師でもある森さんによると、日本の難聴者数は人口の約1割にあたる推定1250万人。これは世界第9位の多さですが、理由としては高齢化が進んでいることが挙げられます。

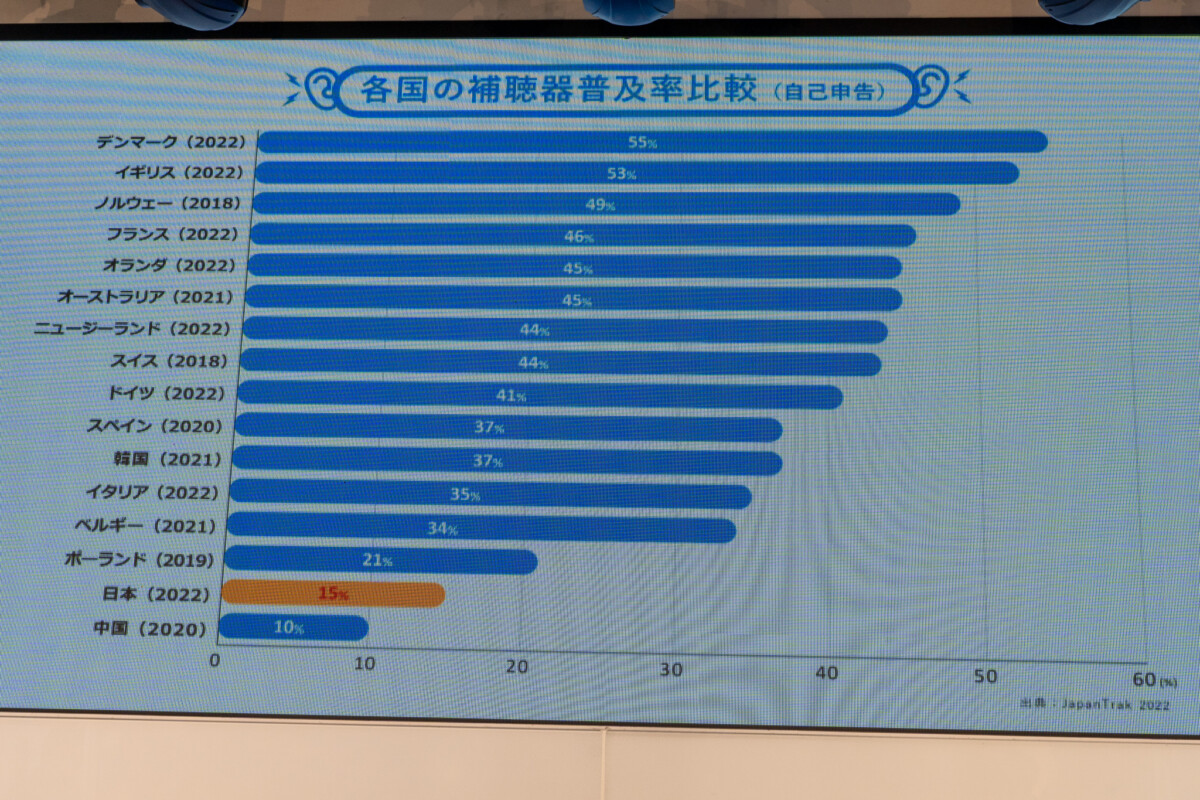

ただ、補聴器の普及率となると、欧米では40%以上なのに対し、日本ではぐっと下がって15%ほど。これは補聴器=老人がするものというイメージの悪さがあるのではないかとのこと。

また、難聴は基本的には治らないとも。そして、難聴は認知症の発症リスクが高くなるという研究結果もあるようです。目が悪くなったらメガネやコンタクトをするというのと同じように、難聴だとわかったらできるだけ早く補聴器などを使いたいところです。

なお、フィリップス ヒアリングソリューションズのサイトでは、オンラインで聞こえ方チェックをすることもできます。最近聞こえにくいかもと感じている方は、一度チェックしてみるといいかもしれません。

ちなみに、補聴器の価格は15万円~とかなり高額なので気軽に買えないのがネックでもありますが、自治体によっては助成金を出しています。

たとえば港区では、60歳以上で区が指定する医療機関の医師が補聴器の装用が必要と認めた人などの条件を満たせば、上限13万7000円が補助されます。

補助額は自治体によって差が大きく、葛飾区では65歳以上かつ住民税非課税世帯と厳しめの条件で、助成額は上限3万5000円となっていました。