様々なメーカーからリリースされているカード型のAIボイスレコーダー。この分野だとPlaud Noteがメジャーな気がしますが、AI議事録サービスを手掛けるNottaも2025年6月に「Notta Memo」を発売しています。

Nottaは、2020年にモバイル向けのアプリとしてサービスを開始。2022年にNotta株式会社が設立されましたが、意外なことに2025年のNotta Memoが同社初のハードウェア製品となっています。これまで一貫してソフトウェア(AI)サービスに磨きをかけてきた同社がリリースしたNotta Memoは、はたしてどういった製品なのか。

今回は、Notta Memoをレビューするにあたり、手元にあるPlaud Note Proと比較しつつ、その実力を紹介します。

Amazonブラックフライデーでセール中

Notta Memoは、現在開催されているAmazonブラックフライデーで、20%オフの1万8800円となっています。

加えて、クーポンコード「X62PE566」の適用で、約36%オフの1万5040円で購入可能です。

また、これまでNottaの公式サイトでは、Notta Memoの情報を探しにくかったのですが、公式オンラインストアが開設され、情報を見つけやすくなっています。

関連:

Notta Memo

Notta Memo のサイズ・外観と特徴

Notta Memoは、カード型のAIボイスレコーダーで、サイズは幅86.1×高さ55.1×厚さ3.5mm。

このタイプの共通の特徴にもなっていますが、MagSafe対応のケースを併用することで、スマートフォンの背面に貼りつけることが可能です。本体上部に小さなディスプレイがあり、録音状態やバッテリー残量などを確認できます。

4つのMEMSマイクを搭載しており、推奨録音距離は3m以内。本体のスイッチを切り替えることで、骨伝導マイクに切り替えて貼り付けたスマートフォンでの通話を録音することもできます。ただし、録音できるのはスマートフォン本体で通話している場合のみで、イヤホンなどを使っている場合には録音できません。

バッテリー性能と充電方法

470mAhのバッテリーを搭載し、約30時間の連続録音に対応しています 。同じ4MEMSマイクを搭載したPlaud Note Proは3mの範囲で50時間、5mの範囲で約30時間なので、連続録音時間という点ではNotta Memoは若干見劣りしますが、連続で30時間以上録音することはまずないと思うので、気にする必要はないでしょう。

充電は背面に専用のポゴピン付きケーブルで行います。ケースを付けたままでも充電は可能です。ケーブルの反対はUSB-A仕様。ノートPCなどでの使いやすさを考えると、ここはUSB-Cが良かったかなという気はします。

基本的な使い方と文字起こし

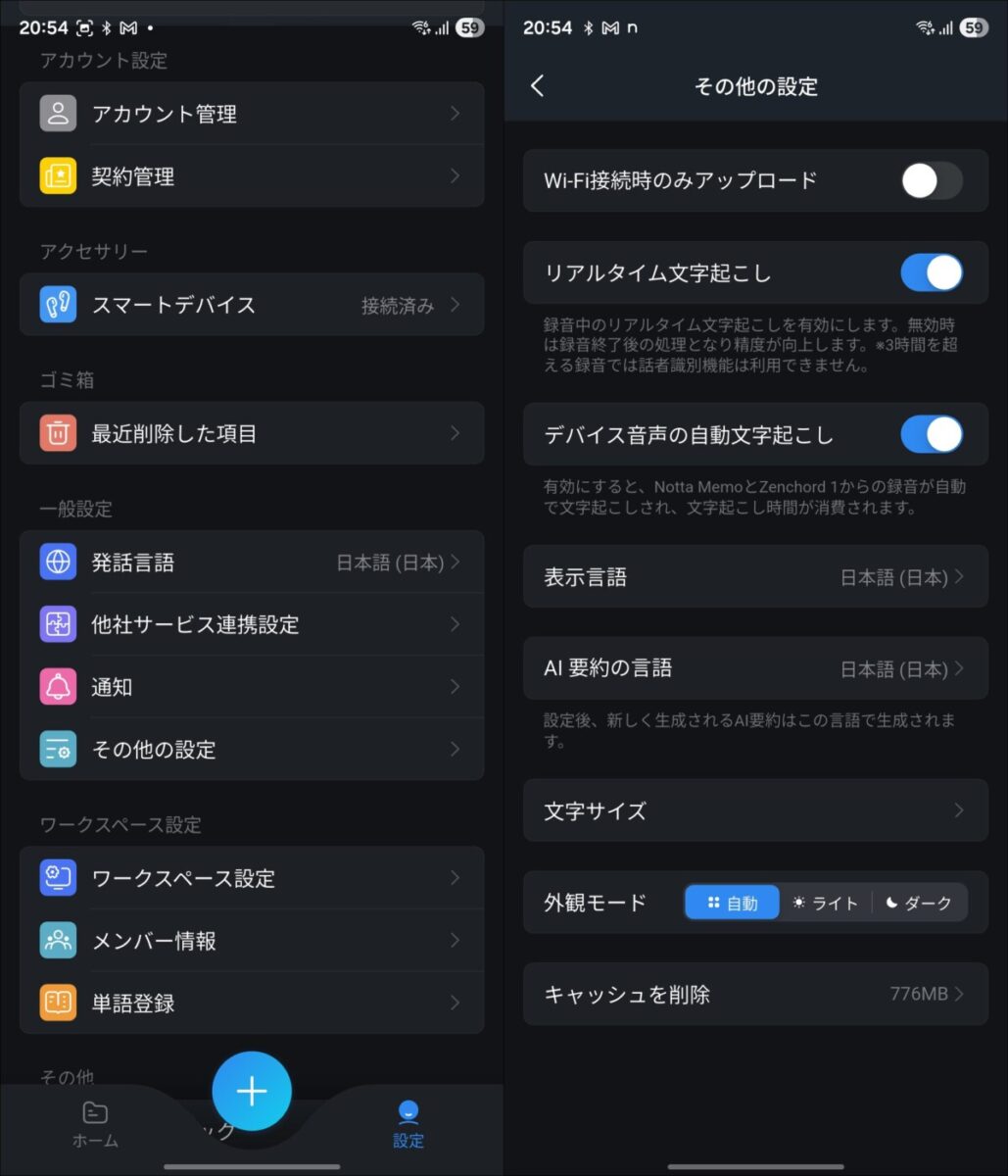

基本的な使い方としては、本体のボタンを長押しして録音を開始。録音中に短押しで録音停止。録音データはスマートフォンアプリのNottaに自動で同期されます。

同期後に自動的に文字起こしを行う設定もありますが、無料プランでは月に120分までしか文字起こしができないので、自動文字起こしはオフにしておき、必要な録音のみを選んで文字起こしをした方がいいかもしれません。

なお、プレミアムプランでは1800分/月、ビジネスプランでは無制限で文字起こしが可能です。

自動文字起こしがオフの場合、録音後に「今すぐ文字起こし」を選択すると、クラウドへのアップロードと文字起こしが行われます。

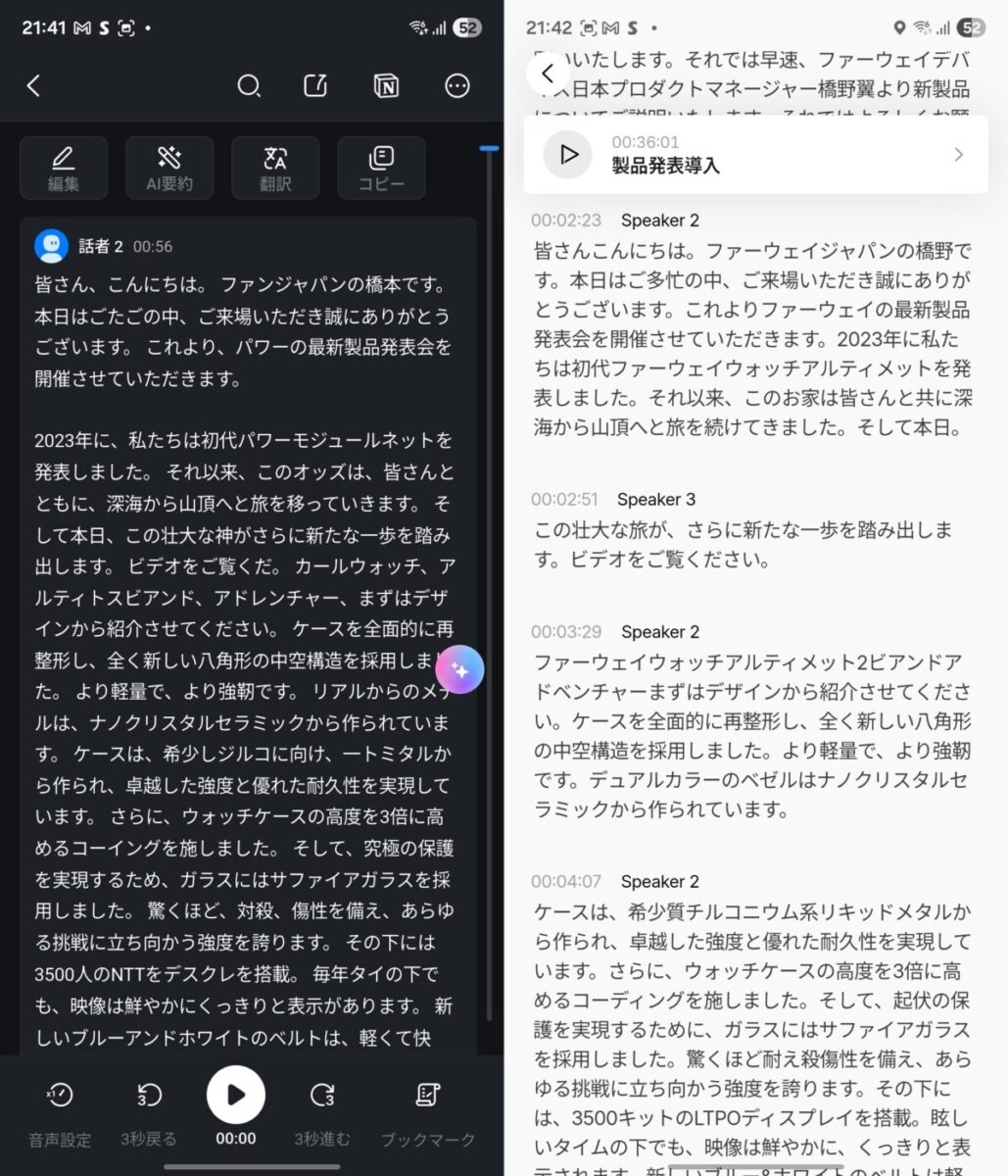

文字起こしの精度と話者認識

肝心の文字起こしの精度ですが、固有名詞などは細かな手直しは必要ですが、実用上は問題ないレベルです。固有名詞も良く利用するものであれば、単語登録しておくことで正確に文字起こしを行えます。話者認識も正確で、この点はPlaudよりも優れている印象でした。

AI要約とプラン別の制限

AIによる要約も行え、30種類以上のテンプレートから選択できるほか、自分で作成することも可能です。この要約に関しては1点だけ注意点があり、文字起こしの時間とは別に、AI要約を利用できる回数がプラン毎に決まっています。

- フリー:月10回

- プレミアム:月100回

- ビジネス:1契約アカウントあたり月200回

- エンタープライズ:上限なし

Plaudの場合は、文字起こし時に要約も自動で生成され、文字起こし時間以外に制限はありません。

Plaud Note Proとのアプリの比較

モバイルアプリに関しては、Plaudのほうがシンプルで使いやすいと感じます。Nottaは文字起こしサービスからスタートしているだけに機能が豊富過ぎてとっつきにくいと感じてしまいました。ただ、以前からNottaを利用している人なら問題はないのでしょう。わざわざ見比べなければ気にならない部分だとは思います。

Nottaはモバイルアプリ上からは文字起こしのやり直しができないなど、モバイルアプリとWebアプリで結構機能差があります。

ただ、モバイルアプリとの評価とは逆に、Webアプリの見やすさは、Nottaの方が上という印象です。

豊富な外部サービス連携

Nottaは2020年にアプリをリリースし、文字起こしサービスとして先行しているだけに、連携先が非常に豊富なのが特徴です。NotionやOne Drive、OneNote、Dropbox、Googleドライブなどとも連携でき、文字起こしデータや録音データを保存可能。また、海外サービスではまず見かけない、Kintoneとも同期できます。この辺りは、日本企業の強みでもあるのでしょう。

Plaudも連携機能はあるものの、現在利用できるのはZapierのみ。この点ではnottaに及びません。

ビジネスシーンでの強み

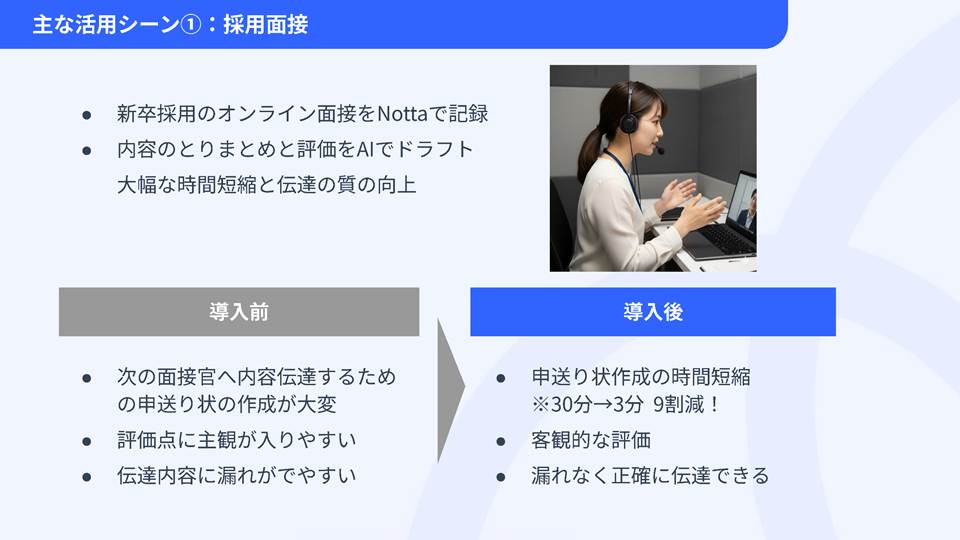

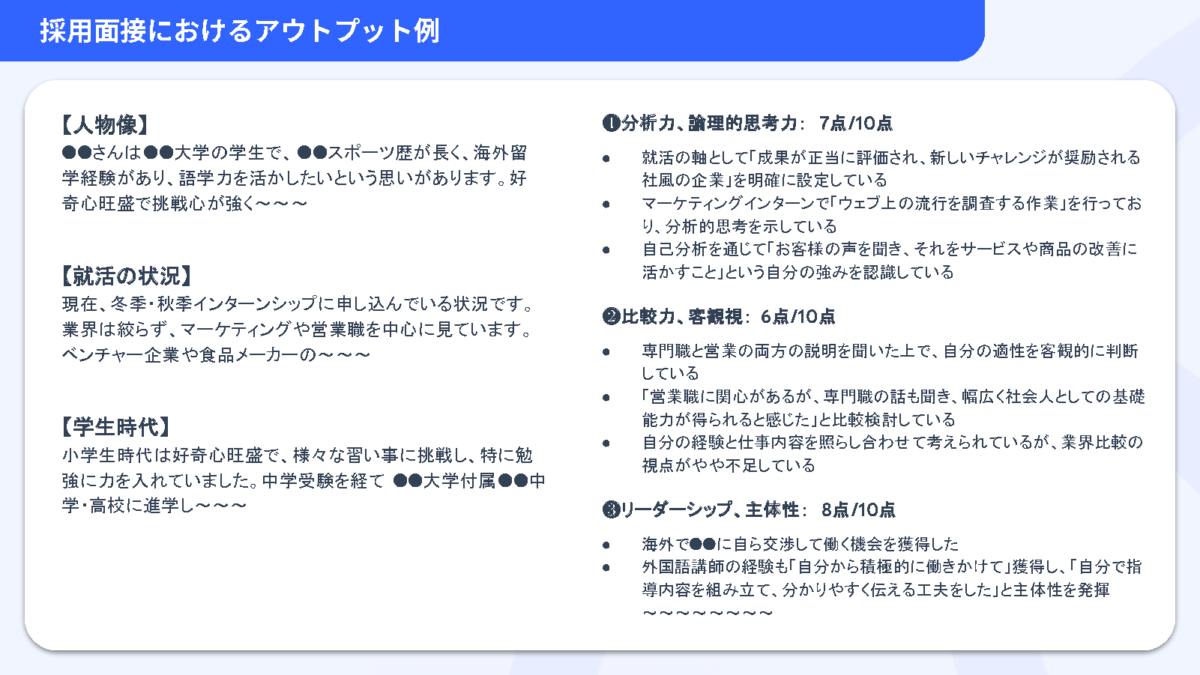

Nottaを使うか、Plaudなど他のサービスを使うか。試してみた範囲では、Nottaのほうがよりビジネスシーンでは使いやすい印象です。AI要約のテンプレートもビジネス向けのものが多く感じます。料金プランも、Nottaはエンタープライズ向けが用意されており、組織での導入はしやすいでしょう。

先日、Nottaの活用に関するラウンドテーブルがあったのですが、建設・不動産業界のオープンハウス・アーキテクト社では、採用面接にNottaを活用しているという話もありました。

まとめ

個人で利用する範囲では、どのサービスを利用しても大きな差はないとも感じます。自分で使いやすいものを選んで問題ないでしょう。Nottaに関しては、デバイスがなくてもアプリだけで利用できるので、まずは試してみもいいと思います(Plaudはデバイスがないと使えない、はず)。

Notta CEOのRyan Zhang氏が書かれた本。斜め読みしかしていませんが、Nottaのビジネス活用について触れられており、なかなか興味深いです、